¿Qué saben los españoles de la dictadura de Franco? En 2006, con ocasión del 70º aniversario del golpe militar contra la II República, dos periódicos de ámbito nacional publicaron los resultados de sendas encuestas. ‘El Mundo’ mostró en 40 capítulos las opiniones emitidas sobre la dictadura franquista: la mitad de los españoles calificaba el 18 de julio de 1936 como un golpe de Estado sin justificación.

Sin embargo, un tercio estimaba que fue un «alzamiento» fundamentado por la situación de caos y violencia. ‘El País’ destacaba una evidente división de opiniones sobre la retirada de los símbolos franquistas: el 43,1% creía que debían «preservarse monumentos, estatuas o calles dedicadas a recordar» el golpe o a sus protagonistas. Tomada como fuente, la encuesta denota un gran desconocimiento de la historia de la guerra civil, pues el 48,3% contestaba que no había leído ningún libro del periodo, y una cuarta parte asumía no tener ni idea.

Veinticinco años después de la muerte de Franco, el Centro de Investigaciones Sociológicas había recogido opiniones similares: casi la mitad de los encuestados valoraba el franquismo como «una etapa que tuvo cosas buenas y cosas malas»; algo más de un tercio lo calificaba de «periodo negativo para España», mientras que uno de cada diez entrevistados hacía un balance positivo.

También el medievalista Luis Suárez Fernández, autor de la entrada sobre Francisco Franco en el Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la Historia (RAH), hace una valoración positiva del régimen. Para él Franco no fue un dictador. El presidente de la RAH, Gonzalo Anes, resta importancia al término «autoritario» utilizado por Suárez para calificar a Franco, y no ha previsto un filtro de calidad para evitar la manipulación ideológica en una obra de tanta envergadura. La institución, desde que la presidiera Cánovas del Castillo, el artífice de la Restauración y el caciquismo, no ha sido ajena al uso público de la historia; y de todos los usos públicos, el político es el más determinante, pues transforma la historia en una disciplina instrumental, sin más razón que su utilidad para ser usada.

¿Hacen revisionismo histórico algunos responsables del Diccionario? ¿Hasta qué punto es lícita la revisión del pasado? Estas son las preguntas que subyacen en la polémica que nos ocupa. La historia no es un saber acumulador de resultados inmutables, ni siquiera tienen esta característica las ciencias experimentales que revisan las conclusiones científicas tras nuevos planteamientos epistemológicos. Cada generación de historiadores se atreve a formular otras hipótesis sobre el pasado e interrogar a las fuentes disponibles de forma distinta, pertrechados con herramientas técnicas y metodológicas rigurosas. Ésta es una práctica profesional que se sucede desde mediados del siglo XIX, cuando la Historia se convirtió en disciplina científica en la universidad alemana.

En 1961, el historiador alemán Fritz Fischer, revisando los documentos estatales sobre los objetivos bélicos en la Primera Guerra Mundial, relacionó la decisión de una guerra preventiva en el verano de 1914 con los intereses económicos de varias asociaciones. Fischer abandonaba la tesis de sus maestros, que habían exonerado a Alemania de toda responsabilidad en la iniciativa del primer conflicto mundial.

A diferencia del ejemplo anterior, lo escrito por Suárez en el Diccionario no es una revisión lícita de la historia: se trata más bien de un uso público de la historia según la ideología política de este autor, con la finalidad de legitimar la sublevación del 18 de julio y lo que ocurrió después. Invierte el método que los historiadores deben desplegar en su trabajo: Suárez no extrae la hipótesis de los datos disponibles (la ya densa y variada historiografía sobre el franquismo), sino que manipula datos que selecciona arbitrariamente para definir al personaje biografiado. Sin embargo, la biografía de Franco es inseparable de su régimen. El investigador ha de analizar la complejidad de la dictadura no solo para resaltar la represión llevada a cabo (calificada de «holocausto español» por Preston); no solo para insistir en la censura de toda opinión crítica, sino también para explicar cómo se logró la sumisión social y la colaboración activa de amplios sectores sociales que hallaron beneficio durante el largo periodo de autarquía, racionamiento y mercado negro.

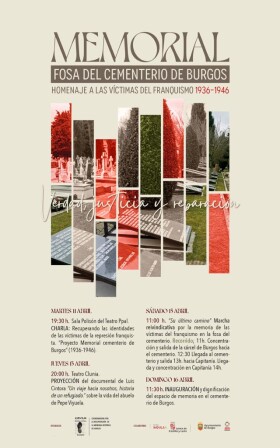

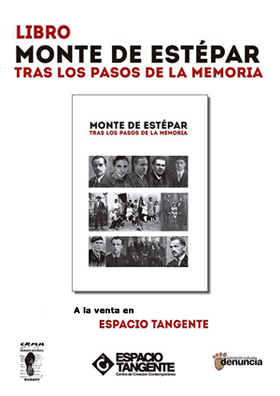

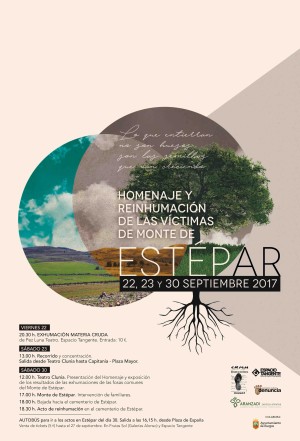

Volvamos al principio de este artículo. Muchos españoles en la actualidad desconocen las investigaciones documentadas acerca de la dictadura de Franco, mientras en el mercado editorial tienen éxito de ventas narraciones -ahora sí- revisionistas, que escriben desde la impostura histórica con posiciones políticas conservadoras o nostálgicas del franquismo. Frente a estos pseudo-historiadores se ha producido desde hace una década una gran explosión de la memoria, que ha sido calificada como «reconstrucción de la memoria histórica». Testigos de la represión o sus descendientes siguen esforzándose a través de la constitución de asociaciones en mantener la memoria viva del pasado. Hasta su muerte, un testigo tan relevante como Jorge Semprún nos ha alertado para no olvidar: recordar Buchenwald, recordar la dictadura franquista, para que no se repitan.